Lo noté en seguida. Al fin y al cabo no estoy acostumbrado a contactos indeseados en según qué partes del cuerpo. Llevábamos menos de dos horas en la ciudad y acabábamos de hacerlos las típicas fotos dublinesas en el Temple Bar, el icónico pub símbolo no oficial de la ciudad. Estábamos cruzando un puente peatonal sobre el río Liffey y noté un brevísimo contacto en el bolsillo trasero del pantalón. En seguida me llevé allí la mano, pero la billetera no estaba. El susto fue tan grande que dije en voz bien alta que me acababan de robar la cartera. Miré a mi alrededor, pero el puente estaba abarrotado. Podía haber sido cualquiera en veinte metros a la redonda. Así que elevé el tono de voz lo más que pude y grité que me habían robado, esta vez en inglés. En la cartera llevaba apenas diez euros, pero también el DNI, el carné de conducir y las tarjetas de crédito. Me quedaba indocumentado y más tieso que el palo de una escoba. Después de casi cincuenta países en cuatro continentes, esta era la primera vez que me robaban.

Como tantas otras veces, el viaje a Dublín empezó con una búsqueda inocente en Skyscanner, mi comparador de vuelos favorito, que algún día debería empezar a pagarme la publicidad que le hago. Con un vuelo de ida y vuelta a Dublín por setenta euros, sólo nos faltaba encontrar un alojamiento barato, pero resultó ser algo más fácil de decir que de hacer. Fuera de albergues para veinteañeros donde gente de mi edad y condición pega lo mismo que dos Heckler & Koch de 9 mm en las caderas de un Cristo policromado del siglo XVII, cualquier cosa mejor que un criadero de cucarachas se iba más allá de los 100 euros la noche, en un fin de semana cualquiera del mes de marzo. Lo cual ya nos dio una idea de lo que nos íbamos a encontrar en la capital irlandesa en lo que a precios se refiere. Lo que no esperábamos es que lo que la ciudad entrega a cambio de esos precios.

Media pinta de cualquier cerveza en el Temple Bar cuesta nueve euros, algo que incluso para un barcelonés resulta un atraco a mano armada, pero el lugar es la segunda mayor trampa para turistas de toda Irlanda así que tampoco es sorprendente. En general la isla es cara para los estándares europeos, en buena parte porque es el país más rico de Europa después de Luxemburgo y Suiza; algo que es doblemente meritorio teniendo en cuenta que hace treinta años su PIB per cápita era casi idéntico al de España, y hoy casi nos cuadruplica. Pero toda esa riqueza no se traduce en opulencia como en las monarquías petrolíferas del golfo, ni siquiera en una ostentación discreta y sutil como en Luxemburgo o Liechtenstein. El centro de Dublín nos pareció un sitio más sucio de lo que debería y menos recomendable de lo que podíamos esperar, en parte por la experiencia traumática del puente, cuyo final no contaré hasta el final del texto, como es obvio.

El centro oficioso de Dublín es un bulevar llamado O’Connell Street, una calle que genera casi tanta historia de Irlanda como los Balcanes generan historia de Europa. Está presidida por una escultura altísima llamada The Spire, o, alternativamente, monumento a la luz. Es una aguja plateada de 120 metros de alto y tres de ancho en su base, que se va estrechando hasta sólo quince centímetros en su extremo superior. Los dublineses tienen fama de cachondos y de ponerle motes jocosos a cualquier cosa, y pronto encontraron uno (varios, en realidad) para la gigantesca aguja: Stiletto in the ghetto. La calle O’Connell tenía fama de conflictiva, decadente y no-go zone hasta que se decidió revitalizarla a finales de los noventa, y de hecho aún conserva parte de esa aura poco recomendable. De todos los lugares de Europa donde he ido últimamente, creo que es la única calle puramente céntrica donde hay borrachos, yonkis y camellos espaciados de forma regular.

En el lugar donde hoy se levanta el Spire se alzaba hasta 1966 la Columna de Nelson, un pilar de 30 metros de alto coronado por una estatua del almirante que venció en la batalla de Trafalgar. El monumento llevaba allí más de 150 años hasta que el IRA le puso una bomba tan potente que partió en dos la columna de granito. Eran los primeros años de lo que con inevitable sorna británica se acabó llamando «The Troubles«, treinta años de violencia sectaria entre unionistas y republicanos centrada mayormente en Irlanda del Norte, pero que se filtró muchas veces a la capital irlandesa. El peor atentado en esas tres décadas se produjo, entre otros lugares, a pocos metros de la calle O’Connell, en mayo de 1974. En las calles Talbot y Parrell, que desembocan en la avenida, la Fuerza Voluntaria del Ulster, un grupo terrorista norirlandés, colocó sendos coches bomba que explotaron sin previo aviso en plena hora punta. Un tercer coche fue detonado al otro lado del río Liffey; en total murieron 27 personas, y siete más fueron asesinadas en la ciudad de Monaghan. Investigaciones posteriores afirmaron que el ejército británico ayudó a los lealistas a transportar los explosivos, pero nadie ha sido condenado jamás por aquello. El atentado ejemplifica la complicada relación entre Gran Bretaña y su ex colonia. Por un lado, los irlandeses detestan cordialmente a su vecino con buenos motivos; por otra parte no sólo son estética y culturalmente similares para cualquier profano, sino que un 10% de los nacidos en la república vive en el Reino Unido. Lo cual nos lleva a la que históricamente ha sido la principal exportación de Irlanda: irlandeses.

A un par de kilómetros de la calle O’Conell, todavía en la orilla del río Leffey, se encuentra el museo de la diáspora irlandesa, denominado EPIC, sin que las mayúsculas sean siglas de nada, algo extremadamente molesto, he de decir. El museo es un recorrido fundamentalmente digital, a través de juegos interactivos, vídeos testimoniales, y alguna que otra exhibición de objetos relacionados con la migración irlandesa, un fenómeno tan masivo que el total de emigrados supera con creces a la población total de la isla. En 1890 cuatro de cada diez nacidos en Irlanda vivían fuera de ella. El término diáspora se refiere a dos cosas distintas según el contexto. Legalmente, son los nacidos en la República de Irlanda y sus hijos, legalmente irlandeses, o los nietos, si también han reclamado la nacionalidad. En total, más de millón y medio de personas, una proporción considerable teniendo en cuenta que el país tiene poco más de cinco millones de habitantes y la isla supera por poco los siete. Histórica y socialmente, la diáspora es mucho más numerosa. Un 10% de todos los británicos (unos seis millones) tiene al menos un abuelo irlandés. En Estados Unidos más de 35 millones de personas se identifican como de ascendencia irlandesa, del total de casi 80 millones de personas en todo el mundo que cuentan con ancestros de la isla. La diáspora es la razón por la cual un país con la población de Eslovaquia o Costa Rica tiene una influencia cultural tan masiva alrededor del mundo, y un poder blando tan reconocible y amplio, en las tabernas (unas siete mil por todo el mundo), los desfiles de San Patricio y sobre todo la influencia cultural y política en el país más poderoso del mundo. El 17 de marzo de cada año el presidente de EE.UU. recibe en audiencia privada al primer ministro irlandés, privilegio del que no goza ningún otro mandatario mundial.

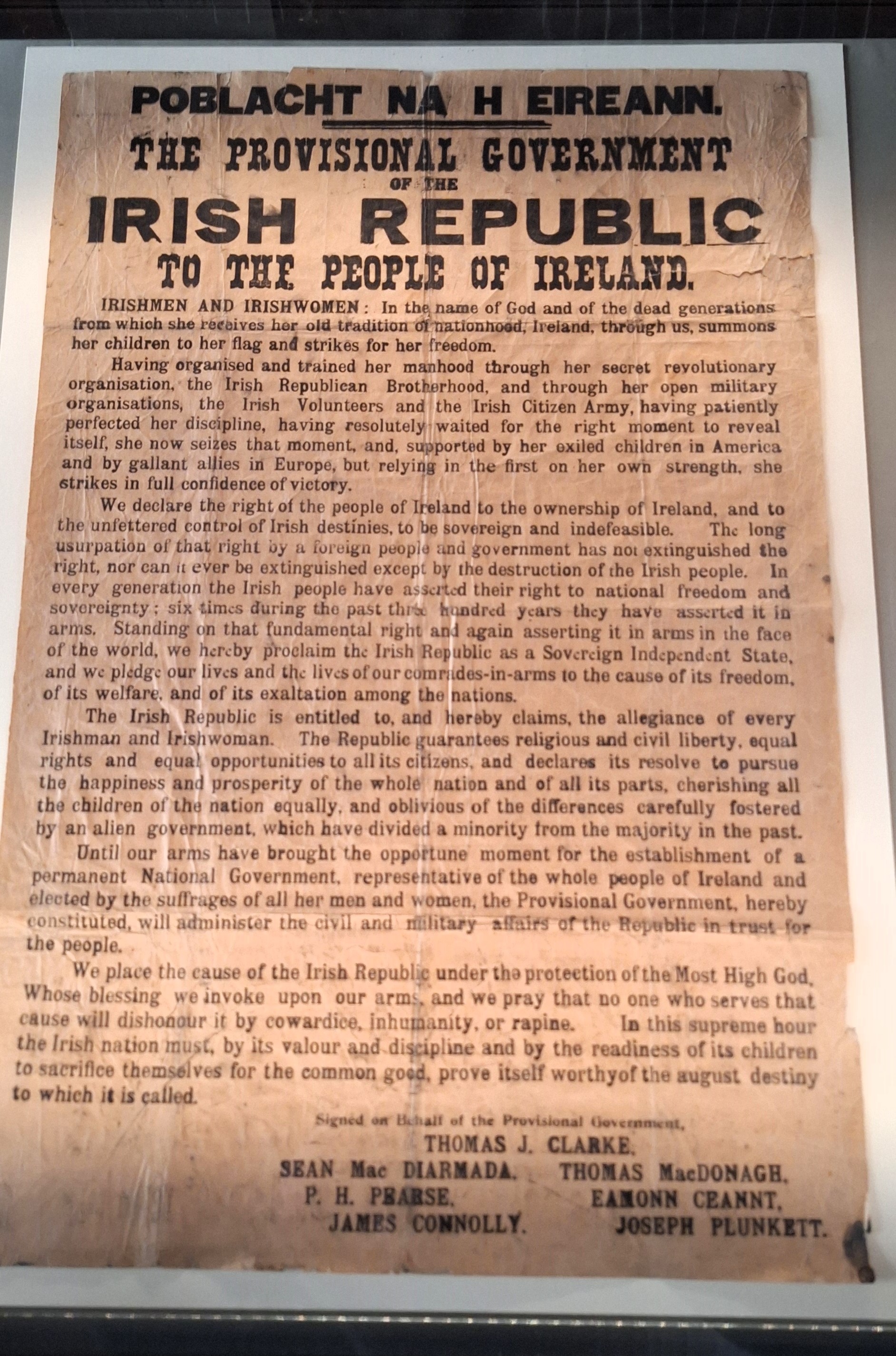

En la sede central de Correos, todavía en la calle O’Connell, compré las postales que siempre envío a mis amigos más recalcitrantes, junto con sus correspondientes sellos. El edificio sirvió de cuartel general para el conocido como Alzamiento de Pascua de 1916, el primer intento serio de los irlandeses de sacudirse el dominio británico, y el inicio del periodo revolucionario irlandés. La asonada estaba destinada a fracasar desde el principio, por su escasa preparación, falta de armamento y especialmente por la ausencia de apoyo popular. Los ingleses la aplastaron sin demasiados problemas, pero la crueldad absolutamente innecesaria no sólo contra los participantes en la revolución sino contra los civiles dublineses provocaron una reacción antibritánica en la población irlandesa. Para mayor ironía, Londres culpó al Sinn Fein, un partido por entonces unionista y monárquico que, precisamente gracias al señalamiento erróneo de los británicos, acabó siendo crucial en la independencia, apenas seis años más tarde.

Pasamos la tarde visitando catedrales, porque en Dublín hay tres, una de ellas católica. El 70% de los irlandeses son católicos; probablemente el catolicismo es el rasgo social irlandés más reconocido internacionalmente. Apenas un 5% de la población es anglicana, pese a lo cual en Dublín hay dos catedrales de la Iglesia de Irlanda (la rama local de la Iglesia de Inglaterra). Una de ellas, la de San Patricio, fue la catedral católica hasta 1536, cuando se produjo el cisma anglicano. Pese a que la Iglesia de Irlanda tuvo carácter estatal hasta finales del siglo XIX por imposición británica, la mayoría de la población permaneció fiel al catolicismo, y aún lo hacen. Los doce euros que cuesta la entrada para la catedral de Chirstchurch incluyen la posibilidad de disfrazarse de paje medieval para Instagramearse sin complejos, y la visión de una de las atracciones turísticas más bizarras que recuerdo haber visto: los cadáveres momificados de un gato y una rata.

Aquella primera noche estábamos vaguetes así que cenamos también en la calle O’Connell, un par de platos de fish and chips en una cadena de comida rápida maravillosa llamada Supermac’s. Es probable que me veten la entrada en la isla de por vida por decir esto, pero la gastronomía irlandesa no es muy diferente de la inglesa, ni tampoco mucho mejor. El ingrediente principal, como es sabido, es la patata, monocultivo del país durante el siglo XIX y que llevó al hecho fundamental que define en gran medida la idiosincrasia de la república: la gran hambruna. Una infección en las cosechas de patata se unió a la absoluta falta de escrúpulos de la aristocracia y el gobierno británicos para provocar una de las mayores hambrunas registradas en la historia de la humanidad. Entre un millón y un millón y medio de irlandeses, sobre un total de 8 millones de habitantes de la isla, murieron de inanición y de enfermedades relacionadas. Dos millones más huyeron inicialmente., y cientos de miles les siguieron después huyendo de una pobreza insoportable. La población se redujo a la mitad en medio siglo y, ciento cincuenta años después, aún no se ha recuperado. En un mundo alternativo donde aquella hambruna no hubiera sucedido, Irlanda tendría ahora más del doble de población. Fue un crimen de una entidad tal que todavía sobrevuela las islas y la relación entre ambas.

Mientras leía sobre la hambruna y la emigración irlandesa en el museo me acordé de la novela Las cenizas de Ángela, que leí en mi primer año en la universidad, a finales de los noventa. La historia de la familia McCourt es la historia de Irlanda en los años 30 y 40, una historia de pobreza, opresión religiosa y alcoholismo. O al menos es una parte de la historia, transmitida por la ingente producción cultural irlandesa. Pocos países del tamaño de Irlanda han alcanzado un nivel tan alto en la generación de cultura popular. En la literatura han aportado grandes nombres como Jonathan Swift, Bram Stoker, W.B. Yeats, Oscar Wilde, Samuel Beckett o el escritor dublinés por excelencia, James Joyce. En la música contemporánea, además de U2, uno de los diez grupos más importantes del siglo XX, también exportaron a Van Morrison, The Corrs, Sinead O’Connor, los Cranberries y Enya, todo en apenas dos décadas. Irlanda es el país que más veces ha ganado Eurovisión, siete, y fue en una de las galas transmitidas desde Dublín la primera vez que los europeos pudimos contemplar un espectáculo de danza tradicional irlandesa tan espectacular que lleva treinta años de gira mundial: Riverdance.

Lo que más me gustó de Dublín, como me suele pasar con todas las ciudades, fue pasear. Especialmente junto al río, cruzado por dieciséis puentes, de los cuales sólo dos son del inevitable Calatrava, los que llevan los nombres de James Joyce y Samuel Beckett. Este último es un puente atirantado que evoca la figura de un arpa, aunque a los españoles inevitablemente nos traiga a la cabeza el Puente del Alamillo, que es del mismo tipo. El arpa es el símbolo nacional de Irlanda, y además de en el escudo de armas del país, figura en el logotipo de las dos empresas más reconocibles fuera de la isla: Ryanair y Guinness. Todas ellas están basadas en la llamada Arpa de Brian Boru, que se encuentra en el Trinity College, la institución universitaria más importante de Irlanda, la mitad de cuyos alumnos aparentemente aparecen en azul en la Wikipedia. Hacia allí nos dirigimos para ver no sólo el arpa y la biblioteca en la que se encuentra sino también el Libro de Kells, un manuscrito de milenio y pico de antigüedad considerado la cumbre del arte de la miniatura en la Alta Edad Media. Alrededor del libro hay organizada una entretenida exposición con su inevitable ración de digitalización inmersiva, que sirve fundamentalmente para multiplicar por tres el precio que el turista medio está dispuesto a pagar por ver el libro.

Nuestra última visita en la ciudad fue, no podía ser de otra manera, a la fábrica de la Guinness. Para los que no somos aficionados a la cerveza y en general nos gusta la que está más fría o la que lleva más zumo de limón (yo recomiendo la marca blanca del Mercadona), «cerveza negra» y Guinness son sinónimos. Es más, «Pinta» sólo puede ir seguido de «de Guinness», todas las demás cervezas se beben en tercios, botellines o yonkilatas. Gracias a nosotros, la marca factura cosa de dos mil millones de euros al año en más de medio centenar de países, y con ese dinero han montado un museo, el más visitado de la isla, donde por una cantidad ligeramente inferior a los treinta euros te cuentan la historia, vida y milagros de la marca a través de espectáculos de luz y color, vídeos explicativos e instalaciones artísticas. Por el camino te ofrecen un chupito de cerveza, que nosotros aceptamos pese a que eran las diez de la mañana de un domingo porque no queríamos hacer sentir mal a los irlandeses. En la última de las siete plantas del recorrido también te invitan a media pinta de cerveza, pero te dejan pedirla sin alcohol. O incluso pedirte un refresco. Se han ablandado.

De Dublín me quedo con la cena de la segunda noche, otro fish and chips (está condenadamente rico cuando se hace bien) acompañado de una pinta de sidra mientras escuchábamos en silencio a una veinteañera cantando más que aceptablemente las canciones más conocidas de los Cranberries. Con eso y con lo que sucedió después de que me robaran, que ya va tocando contarlo. Cuando noté que no estaba la cartera lo primero que pensé es que no podría volver a casa porque no tenía documentación, y me esperaban tediosas horas en el consulado esperando a que me hicieran un salvoconducto. Yo creo que por eso elevé tanto el tono de voz, por el terror de enfrentarme a la burocracia española, y no a cualquiera, sino a la burocracia consular. Grité tanto que a los cinco segundos un señor con boina me entregó la cartera intacta con su billete de diez euros incluida. «Se te ha caído esto», me dijo el desgraciado. Por qué un carterista decide devolverle en el acto a su víctima la cartera que acaba de birlar es algo que sólo puede explicar la presencia de varios miembros de la Garda, que no es una señora pasada de peso sino la policía irlandesa. La probabilidad de que ellos le identificaran rápidamente como responsable de mis gritos seguramente rondaba el 100%, así que decidió callarme de la segunda mejor manera posible: devolviéndome mi billetera. La primera era tumbarme de un puñetazo, pero probablemente le habría causado más problemas. Así que la primera vez que me robaron fue también la primera vez que me devolvieron lo robado, y todo sucedió en bastante menos tiempo de lo que se tarda en decir República de Irlanda en irlandés.

Si te gustó esta historieta, probablemente te gusten estas otras:

Estocolmo en primavera. Incluye un cementerio, un barco y unas albóndigas de reno

Nápoles, o el arte de no fenecer atropellado en un paso de cebra

Atenas, o sobrevivir al calor atroz mientras se esquivan yonkis

Transfăgărășan, osos y pantanos en la carretera más bonita de Europa

Y podéis leer todas las entradas de este blog en un mapa: El Mapa de Fronteras

Descubre más desde Fronteras

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Cuando mis familiares mexicanos me visitan de este lado del charco, siempre les explico muy clarito la diferencia entre robo y hurto y les invito a que griten POLICE lo más alto que puedan porque eso hace que el hecho vaya de menos a más grave. Mi cuñado lo probó hace unos alos en París enfrente del Moulin Rouge (más turístico imposible y con más artistas del cateterismo que vedettes) y el resultado fue el mismo que el tuyo en Dublín. Truco altamente recomendable.

Me gustaMe gusta

Estoy de acuerdo, es la nuca más irlandesa de la historia, aunque no creo que se pueda explicar con palabras que significa una nuca irlandesa.

Que te hayan robado, solo para devolverte lo robado se convierte en la anécdota sobre un robo más cómica que oí, superando la vez que a un amigo mío le preguntaron que tenía en su mochila, regresando del liceo, para desestimar el robo al solo llevar cuadernos y lápices.

Me gustaMe gusta

Me has hecho recordar el año que estuve en Limerick, en el oeste de Irlanda. Y los momentos que pasé en Dublín.

Los fish & chips son magníficos.

Y la velocidad demostrada por tu parte cuando te roban la cartera… Bravo por ti.

Me gustaMe gusta

Final inesperado, pero ya me parecía que algo no cuadraba, tan tranquilo relatando el viaje y yo preocupado, esperando leer algo sobre el robo, para venirnos a salir con que no había pasado a mayores, menudo Troll. Pero que buena suerte.

Música y Guinness de lo que más me gusta de Irlanda, felicidades, otro excelente post.

Me gustaMe gusta

Un final de anécdota muy británico, aunque muy poco irlandés, para ser lo último hubiera debido callarte de la primera forma que se le ocurriría. Y es que ser de la UE les está quitando las viejas costumbres XD

Me gustaMe gusta

Gran crónica, como de costumbre. Y muy buena la anécdota del robo-no robo.

Aunque me queda una duda, que probablemente revele mis carencias lectoras. Escribes en un momento dado:

«Media pinta de cualquier cerveza en el Temple Bar cuesta nueve euros, algo que incluso para un barcelonés resulta un atraco a mano armada, pero el lugar es la segunda mayor trampa para turistas de toda Irlanda así que tampoco es sorprendente. «

¿Cuál es la primera?

Me gustaMe gusta

La fábrica de la Guinness 😀

Me gustaMe gusta