Hace exactamente veinte años que vine a vivir a Barcelona. Mi primer trabajo fue de comercial, al igual que todos los que han venido después. Mi primera época en la ciudad la pasé trabajando para una compañía telefónica que hace ya una década que desapareció. Tardé seis meses en sacarme el carné de conducir, así que durante ese medio año acudí a todas las reuniones en transporte público, y como a menudo mis visitas eran muy lejos de Barcelona, acabé recorriéndome la práctica totalidad de la extensión de la red de Cercanías de la provincia. Siempre hubo una línea que me llamó mucho la atención: Hospitalet-La Tour de Carol, una línea de Cercanías tan atípica que acaba no ya en otra provincia sino en otro país. Durante veinte años pensé que sería divertido recorrerla en toda su extensión, y este verano me animé. Y luego, por qué no, seguimos más allá. En un tren aún más lento. Porque, como decía el poeta, a veces lo más importante del viaje no es el destino, sino el camino. Y la compañía.

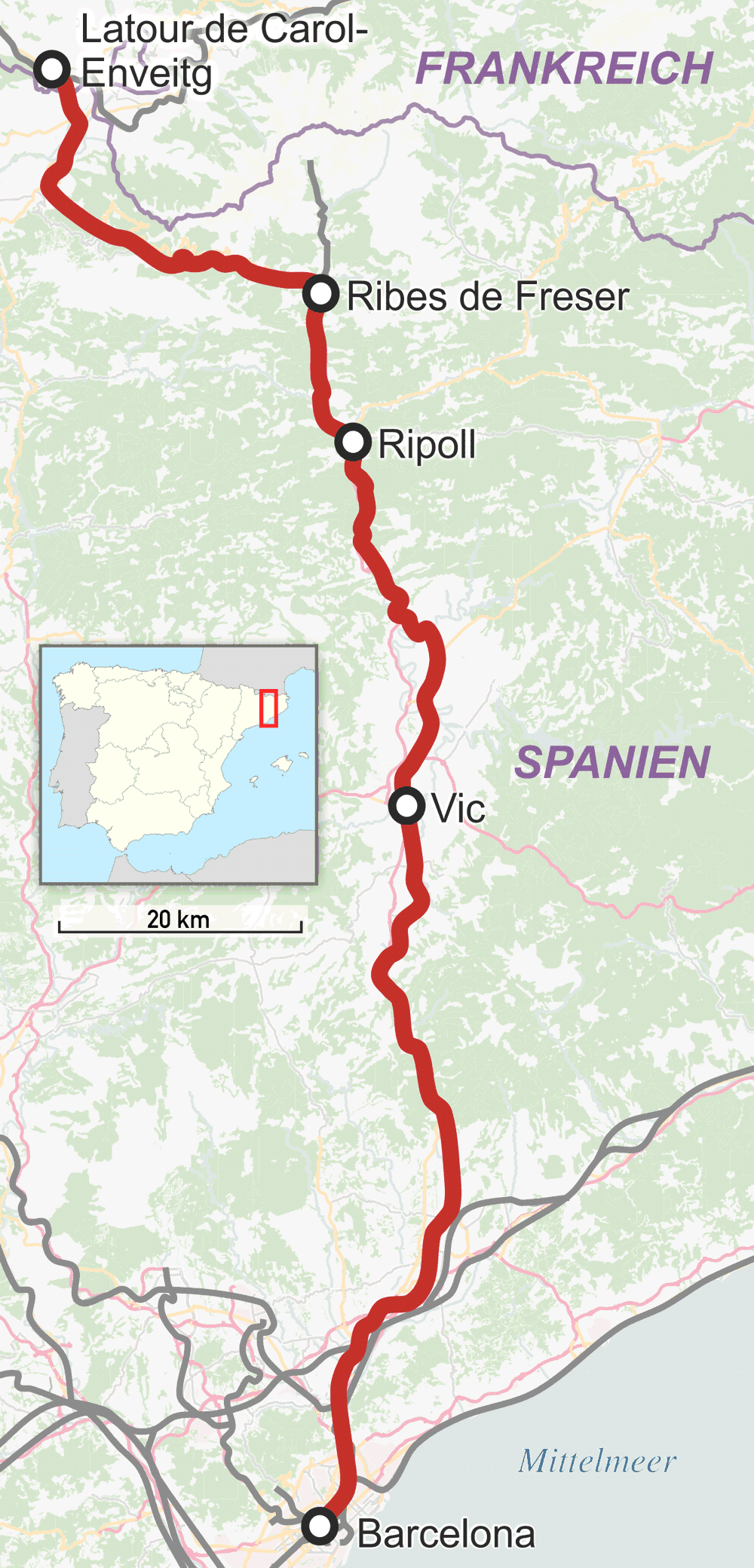

Eran las ocho de la mañana cuando bajamos al andén de la siempre opresiva estación de Sants. La línea R3 (R es de Rodalies) parte de Hospitalet de Llobregat, una ciudad satélite de Barcelona con más de un cuarto de millón de habitantes, y recorre 165 kilómetros a través de las provincias de Barcelona y Gerona hasta cruzar la frontera francesa; un par de kilómetros después termina en el minúsculo pueblo de Enveitg, aunque la estación también lleva el nombre del pueblo más cercano, La Tour de Carol (o Torre de Querol en castellano). En total, 34 paradas y un tiempo estimado de viaje de tres horas, aunque todos sabemos antes de subirnos al tren que eso no va a ser así. Con sólo veinte minutos de retraso, un récord positivo en los tiempos que corren en España, apareció nuestro tren, un Serie 447 de Renfe de unos treinta años de antigüedad pintado con los colores corporativos naranja y blanco de las cercanías catalanas, y también con un puñado de grafitis, una epidemia que afecta, así a ojo, a nueve de cada diez trenes que salen de la estación.

Lo bueno de viajar en tren es que uno puede alternar el disfrute de un paisaje que discurre a una velocidad razonable con cualquier otra actividad, especialmente la lectura. N. se ha traído una libreta y un par de lápices y pasa el rato dibujando en un cuaderno lo que fotografía con el móvil. Una lección que he aprendido recientemente es que es muy importante en la vida tener al lado a alguien que comparta tus taras mentales; supe que había acertado cuando le propuse «oye, por qué no agarramos un tren de cercanías manifiestamente incómodo y nos metemos tres horas y media en él recorriendo dos provincias hasta la frontera francesa sólo porque sí» y en vez de asentir riendo nerviosamente y pedir cita para mi en el frenopático más próximo, respondió «¿sabes que de allí sale otro tren?». Pero a eso llegaremos más tarde. Mientras tanto disfrutábamos del camino y de la evolución del paisaje según nos alejábamos de Barcelona. De zonas urbanas e industriales pasamos a campos abiertos y de allí a carreteras encajonadas entre montañas, todo ello teñido por el gris de la lluvia, bastante impropia para ser el mes de agosto.

Lo bueno de viajar en tren es que uno puede alternar el disfrute de un paisaje que discurre a una velocidad razonable con cualquier otra actividad, especialmente la lectura. N. se ha traído una libreta y un par de lápices y pasa el rato dibujando en un cuaderno lo que fotografía con el móvil. Una lección que he aprendido recientemente es que es muy importante en la vida tener al lado a alguien que comparta tus taras mentales; supe que había acertado cuando le propuse «oye, por qué no agarramos un tren de cercanías manifiestamente incómodo y nos metemos tres horas y media en él recorriendo dos provincias hasta la frontera francesa sólo porque sí» y en vez de asentir riendo nerviosamente y pedir cita para mi en el frenopático más próximo, respondió «¿sabes que de allí sale otro tren?». Pero a eso llegaremos más tarde. Mientras tanto disfrutábamos del camino y de la evolución del paisaje según nos alejábamos de Barcelona. De zonas urbanas e industriales pasamos a campos abiertos y de allí a carreteras encajonadas entre montañas, todo ello teñido por el gris de la lluvia, bastante impropia para ser el mes de agosto.

Los nombres se suceden en los altavoces del tren mientras avanzamos a trompicones hacia el Norte. Así, «Camino de Hierro del Norte» se llamaba la compañía que construyó el primer tramo de nuestro recorrido en una fecha tan lejana como 1854, en su momento como parte del trazado entre Barcelona y Zaragoza. La historia de los ferrocarriles españoles es la de las compañías que los construyeron y las de los intereses, mineros, industriales, comerciales, de sus impulsores. En aquella época el transporte de pasajeros era secundario. Desde Moncada y Reixach en adelante nos adentramos en el territorio del ferrocarril minero de San Juan de las Abadesas, tendido en 1880 y que casi siglo y medio más tarde sigue siendo de vía única en buena parte de su recorrido, por culpa de la orografía endemoniada del trazado, que recorre dos docenas de kilómetros atravesando un estrechísimo valle en el Macizo del Montseny. Simplemente no hay sitio para una vía más. Las vistas desde nuestra ventana evolucionan a un verdor exhuberante gracias a las abundantísimas lluvias de la primavera hasta que entramos en la Plana de Vic, una hora larga después de salir de Barcelona y tras detenernos en varias ocasiones a esperar el tren que venía en sentido contrario.

Vic es el último sitio que se puede considerar como parte de la gran metrópolis barcelonesa en su definición más optimista. Aquí, y en el pueblo de al lado, Manlleu, fue donde empecé a hablar catalán hace dos décadas, cuando llegué a Barcelona. Creo que he vuelto dos veces desde aquella época en la que venía cada semana en este mismo tren, y una fue para conocer a una chica en la época en la que me quité de Tuíter para echar las tardes en Tínder. La vida y todo eso. Desde Vic se considera que el tren no es un Cercanías sino un Regional, pero los asientos son exactamente los mismos incomodísimos respaldos de plástico duro con los que salimos de Barcelona. «Regional cadenciado», le llaman. «Cercanías larguísimo», le llamo yo. Las estaciones son cada vez más pequeñas y más en mitad de la nada, pero ni siquiera hemos recorrido la mitad del camino hasta Francia. Más allá de Manlleu el paisaje ya no es tal: el tren circula por el medio del bosque zigzagueando entre los meandros del pequeño cañón que el Ter ha abierto en las sierras del Prepirineo. Justo antes de llegar a Ripoll, cuando en el vagón quedamos ocho personas, siete de nosotros venidos desde Barcelona, aparece el revisor, dos horas y veinte minutos después de abandonar la ciudad condal. Hasta Ripoll, la última ciudad digna de ese nombre, el tren ha recorrido 102 kilómetros, así que la velocidad media es de unos 44 kilómetros por hora, ritmo tortuguesco al que no ayudan los retrasos acumulados esperando a los trenes de regreso en estaciones y apartaderos.

Los últimos sesenta kilómetros de viaje son los que se hacen más largos. El tren comparte trazado con la vieja carretera nacional N-260, que a su vez sigue el recorrido del río Fresser a lo largo del Valle de Ribes. Mantenemos la misma velocidad media que hasta Ripoll, así que leemos y paseamos por el vagón casi vacío durante hora y media más. Mientras miro por el cristal manchado por la pintura pienso que este recorrido da para una historia reciente de Cataluña. Por ejemplo las colonias textiles catalanas, que gracias al monopolio otorgado por la corona le otorgaron a la región su primacía económica e industrial frente al resto de España. El tren tiene parada en una de ellas, La Farga de Bebié, llamada así por el industrial suizo Edmond Bebié, que también tiene un edificio con su nombre en plena Gran Vía de Barcelona. Pero cómo no va a estar conectada la línea de tren con la historia catalana si es directamente un producto de ella. La vía férrea entre Ripoll y Puigcerdá se construyó tras la firma en 1904 de un acuerdo entre los gobiernos español y francés para unir París y Barcelona por tren. Hasta 1911 no empezó su construcción, y hasta 1922 no se inauguró la estación de Puigcerdá. Por el camino se perforó el Túnel de Cargol (en español: caracol), uno de los dos únicos túneles helicoidales en servicio de España. Mientras lo atravesamos leo en un rincón remoto de la web que se tardaron siete años en perforarlo y que le costó la vida a treinta trabajadores, incluido el director de obra. El pasado es un lugar muy indeseable. Después de 18 años de obras en 1929 se terminaron por fin los últimos tres kilómetros entre Puigcerdà y Latour de Carol, cumpliéndose así, un cuarto de siglo después, el acuerdo con Francia.

Después de tres horas y cuarenta minutos en un Cercanías tenemos el culo plano. En total somos unos veinte viajeros los que nos bajamos en la pequeña estación francesa, una cuarta parte de ellos de nuestro vagón, y dos de ellos también venidos desde Barcelona. Quedan tres horas para que salga nuestro siguiente tren así que damos un paseo por el minúsculo pueblo y comemos en el único restaurante abierto. Tanto Enveigt como Latour de Carol formaron parte de los 33 pueblos de la Cerdaña y el Conflent que España le entregó a Francia tras el Tratado de Llivia de 1660, y forman parte de lo que al otro lado de la frontera llaman Pays Catalan, una denominación mucho más cultural y folclórica que política. Normal, siendo Francia el país que es. En el restaurante, sin embargo, nos hablan en español, un idioma infinitamente más extendido que el catalán en una región que a este lado de la raya denominamos Cataluña Norte. De vuelta a la estación, reparamos en su condición extraordinariamente singular: Latour de Carol es la única estación de Europa que tiene vías activas de tres anchos distintos (internacional, ibérico y métrico) y la única del mundo que es terminal de todos ellos. No está mal para un pueblo de menos de quinientos habitantes.

En las pantallas de la estación titilan los siguientes trenes en partir. Latour de Carol tiene cuatro conexiones diarias con Barcelona y otras cuatro con París; de nuevo, no está nada mal para un pueblecito pirenaico. Uno de los trenes nos llama la atención más que cualquier otro: el Intercités de Nuit a París Austerlitz. Doce horas de recorrido a través de toda Francia durmiendo en un coche cama. Como regresar a 1999, o mejor aún, a 1927, la época en la que Agatha Christie escribió Asesinato en el Orient Exprés. Este último año, por cierto, es en que se inauguró el tren al que sí nos subimos: Le Train Jaune, o en catalán, el Tren Groc. El Tren Amarillo, en suma. Pero no sólo la línea data de ese año: el material rodante que se utiliza en ella es exactamente del mismo modelo que se usaba cuando se inauguró el primer tramo, en 1910. El trazado también es idéntico, y eso se nota, claro, en su recorrido, una sucesión de curvas, zig zags, cañones, ascensos y descensos en los que la velocidad máxima es, con suerte, de sesenta kilómetros por hora, y la media, una tercera parte de esa cifra. El viaje en tren perfecto para los amantes de lo lento.

Al igual que sucedió al otro lado de la frontera, el Canario, como se conoce cariñosamente a la Línea de la Cerdaña, fue producto del mismo convenio hispanofrancés de 1904 por el que España construyó el ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá. La idea era unir Villafranca de Conflent, que ya estaba conectada con Perpiñán, con la línea Transpirenaica Oriental, que partiendo de Toulouse acababa también en Puigcerdá, aunque finalmente su término se estableció en Latour de Carol. Los franceses también se tomaron su tiempo, así que tampoco enlazaron su parte hasta 1929, pero el Tren Amarillo llegó dos años antes, así que de las tres líneas que acaban en la aldea fronteriza, el trenecito turístico de vía estrecha es la más antigua. A lo largo de sus 63 kilómetros de recorrido asciende 400 metros hasta los casi 1.600 de altitud de la estación de Bolquère, la más alta de Francia, y luego desciende 1.200 metros, unos desniveles descomunales que, en la década de 1910, cuando se construyó la mayor parte de la línea, eran un desafío monumental para la ingeniería de la época. Y por eso el recorrido es tan especial, lleva haciéndolo más de un siglo.

Llovía a cántaros cuando el tren abandonó por fin la estación de Latour de Carol, así que nos instalamos cómodamente en uno de los vagones cubiertos. Los primeros cincuenta minutos de viaje se invierten en rodear el término municipal de Llivia, que no es que sea especialmente grande, lo cual ya da una idea al pasajero del endiablado ritmo del viaje. Yo me situé en una de las plataformas al final del vagón, donde sólo me mojaba un poco, mientras veía como en la carretera paralela a la vía el tráfico de automóviles nos adelantaba sin ni siquiera esforzarse un poquito. Hasta Font Romeu, la estación principal de la línea porque tiene una estación de esquí, tardamos algo más de una hora y media de ascenso renqueante. Veintisiete kilómetros en los cuales la temperatura descendió hasta poco más de diez grados, algo que agradecí mucho viniendo del aplastante calor barcelonés del mes de agosto. Allí se subió muchísima gente al tren, tanta que nuestro vagón se llenó completamente y buena parte de los pasajeros tuvieron que montarse en las jardineras descubiertas. Aunque ya no lloviera, los asientos estaban completamente mojado, y no debe ser cómodo viajar con el viento húmedo azotándole a uno la cara.

Más allá de Bolquère, la cima del recorrido y de los chemins-de-fer franceses, las estaciones están cada vez más en mitad de la nada, muy alejadas de las localidades a las que dan servicio y que a cambio le otorgan su nombre a las estaciones. Todos los pueblos a los que sirve la línea suman poco más de diez mil habitantes, pero de La Cabanasse en adelante (que son doce paradas) la población total de todos las localidades servidas por el tren amarillo es de 1.200 personas. La más pequeña, Thuès-Entre Valls. cuenta con apenas 26 almas. Curiosamente, está a sólo una escala en transporte público tanto de París como de Barcelona. Es en ese tramo semidespoblado en el que se encuentran los puentes más impresionantes de la línea, salvando cañones y valles de una manera que hace siglo y pico debió resultar no sólo novedosa sino espectacular. Un prodigio de la ingeniería, si me preguntáis. Después de más de tres horas de camino a una velocidad media ligeramente superior a la de un patinete eléctrico (pero con muchas menos posibilidades de atropellar a alguien) por fin llegamos a nuestro destino: Villafranca de Conflent. Habían sido nada menos que once horas de viaje, siete de ellas en tren; por si os interesa saberlo, en coche y desde Barcelona es un viaje de dos horas y media. Tres, si no quieres pagar peajes. Pero entonces, ¿qué gracia tendría?

Villefranche-de-Conflent también formó parte del pago de España a Francia a por el final de la guerra de los treinta años. El tratado de Llivia se firmó en 1660 pero los franceses tardaron más de un siglo en conseguir controlar los 32 pueblos (que no villas) que recibieron. En Villafranca es donde más se nota la catalanidad histórica de la región, no sólo por la señalización bilingüe y las abundantísimas referencias a lo catalán en cualquier parte, sino porque efectivamente hay mucha gente que habla catalán en las tiendas, en los bares y en la calle. No es extraño: desde el pueblo se ve el Canigó, la montaña sagrada de la mitología catalana, en la que el poeta Jacinto Verdaguer ubicó el nacimiento de Cataluña, en un poema épico de doscientas páginas que se considera una de las cimas de la literatura en catalán. Cada 22 de junio un puñado de excursionistas asciende al Canigó, donde encienden las antorchas con las que, según la tradición llevarán el fuego de San Juan a los cuatro extremos del país.

A la mañana siguiente, y después de dar un breve paseo por el pueblo (breve porque el pueblo lo es: tiene doscientos habtitantes) decidimos ascender a la fortaleza que lo vigila desde las alturas. Fort Libèria fue construido en el siglo XVII precisamente para proteger al pueblo y a la comarca de una potencial invasión española, cosa que de hecho sucedió. Para salvar los doscientos metros de desnivel nos subimos a un Land Rover conducido por lo que parece ser la versión pirenaica de Cocodrilo Dundee, que ha recorrido tantas veces las pistas forestales que suben hasta el castillo que podría hacerlo con los ojos cerrados y las manos atadas. De hecho, conduce como si ese fuera el caso. Fort Libèria está conectado con las murallas de Villafranca a través de un túnel mandado construir en el siglo XIX por Napoleón III. Nada menos que 734 escalones, uno detrás de otro. Podríamos haber bajado en el Land Rover, pero a estas alturas los lectores más veteranos saben que la divisa vital de este escribidor es «Hemos venido a jugar». El descenso duró 25 minutos. Las agujetas, las peores, y de muy lejos, que he sufrido en mi vida, 72 horas. Y eso que lo único que hicimos fue bajar las escaleras. No me quiero imaginar cómo habríamos acabado de haberlas subido. En una ambulancia, seguramente.

Apenas 32 horas después de habernos subido al tren en Barcelona emprendimos el regreso a casa. Esta vez, por el camino más corto: tren a Perpiñán y de allí un Flixbús a Barcelona. Contando el trayecto en metro hasta mi casa, fueron tres horas y veinticinco minutos: ocho horas menos que la ida, y por aproximadamente un tercio del precio (el Tren Amarillo es particularmente caro). Mucho más sensato, pero, de nuevo, mucho menos divertido. Porque, y voy a citar a Cavafis otra vez, «cuando emprendas el viaje, pide que el camino sea largo». Y te será concedido.

Si te ha gustado esta divagación ferroviaria, seguramente también disfrutes con esto otro:

Recorriendo Lanzarote en la cámper más vieja de la isla. Un Cuatro Latas de 1984

Mi primera frontera, o cómo un día de 2006 se me cruzó un cable al salir del trabajo

Viaje a la frontera de Corea del Norte, el último límite de la Guerra Fría

Seis meses francesa y otros tantos española. La isla de los Faisanes, el condominio del Bidasoa

Puedes encontrar esta historia, y todas las demás, en El Mapa de Fronteras

Y si te gustan estas historias, te encantará, sin duda alguna, HISTORIONES DE LA GEOGRAFÍA, que es el mejor libro sobre curiosidades geográficas que jamás se haya publicado en castellano o en cualquier otro idioma de este lado de la galaxia. Si eres lector de este blog, estás legalmente obligado a comprar el libro. No me lo invento, es la ley, y la ley se cumple. Estás tardando. COMPRA MI LIBRO. ES UNA ORDEN

Y si te gustan estas historias, te encantará, sin duda alguna, HISTORIONES DE LA GEOGRAFÍA, que es el mejor libro sobre curiosidades geográficas que jamás se haya publicado en castellano o en cualquier otro idioma de este lado de la galaxia. Si eres lector de este blog, estás legalmente obligado a comprar el libro. No me lo invento, es la ley, y la ley se cumple. Estás tardando. COMPRA MI LIBRO. ES UNA ORDEN

Descubre más desde Fronteras

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Yo pensaba que los trenes argentinos eran lentos, pero ahora me parece que son rigurosamente sosegados. Pueden tranquilamente llevar la misma velocidad que el Tren Amarillo… en el llano.

Me gustaMe gusta

Jajaja, el título es una referencia a una novela de Bohumil Hrabal, un escritor checo

Me gustaMe gusta

Pero qué hermoso todo esto. De verdad, disfruté cada coma. Yo también soy muy de la idea de disfrutar el camino tanto o más que el destino («El camino es la recompensa» dijo un apreciado por acá director técnico) y cuanto más lento es el recorrido mejor, y si involucra trenes, no me digan: ya encontré dónde se firma. Yendo.

Todo esto me hace acordar a un usuario español de Instagram que sacó una serie de cortos en los «peores sistemas ferroviarios de Europa», prácticamente todos en el este, que supongo tendrás también unas cuántas anécdotas que contar Diego.

Por lo demás, aprendí hoy que del otro lado de la frontera gabacha el catalanismo sigue fuerte y eso siempre está bueno. Tengo entendido que en Francia idiomas como el occitano y el bretón estaban bastante disminuidos. Y por otro lado, volver al ritmo despacio de las cosas es revolucionario como necesario.

Podría seguir diciendo cosas aleatorias que me hizo reflexionar esta entrada pero para no aburrir más solo digo gracias. Gracias eternas. Tus viajes tienen hermosos hijos que son estas entradas, sólo falta que te subas al tren del hierro mauritano y listo.

Me gustaMe gusta

Ya estáis tardando en reservar billetes en el histórico Tren Azul, la línea que han creado con total éxito de ocupación la gente de la AZAFT y la empresa ALSA y que sube hasta la imponente estación internacional pirenaica de Canfranc…

y en cuyo recorrido está precisamente, el segundo túnel helicoidal que aún existe en España junto al que nombra Diego en el post.

Espero que en unos años de cumplan las expectativas y tras medio siglo cerrada, se reabra la línea internacional a Oloron St Marie y Pau

Me gustaLe gusta a 1 persona